子どもの貧困調査データベース

子どもの貧困調査データベース構築事業

本事業は、全国の自治体が実施してきた「子どもの貧困」に関する調査データを二次利用させていただき、統一した定義で標準化した統合データベースを構築することを目的としています。自治体ごとの施策の違いや、地理的条件などによって、貧困が子どもに及ぼす影響も異なります。子どもの貧困の実態の全国的なデータベースが出来上がることによって、これらの違いに着目した、よりテーラーメイドな子どもの貧困政策や、1つの自治体の調査だけからではわからないさまざまな事象が明らかになることが期待されます。

背景

2013年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定され、翌年に閣議決定なされた「大綱」により、都道府県に子どもの貧困の実態を把握するための調査をする努力義務が課せられました。その後の法改正の際には、市町村にも努力義務が求められるようになりました。これを受け、2016~2022年度までに全国30の都道府県、および308市町村において子どもの貧困に関する実態調査が行われた。しかし、その多くは単純集計や簡易なクロス表作成にとどまり、単体の自治体の調査からわかることは限られていました。

そこで、本事業では、各自治体の調査データの統合・標準化し、自治体を比較・横断した分析を可能とする「子どもの貧困データベース(DB)」を構築します。それによって、研究者による二次分析の促進を図るとともに、エビデンスに基づく政策形成・学術研究への貢献を目指します。

「子どもの貧困データベース(DB)」構築の強みと利点

データの強み

自治体が行っている子どもの生活実態調査は、学術的にも、行政的にも貴重なデータです。

- 代表性

- 民間や研究者の行う調査に比べ、調査対象者数、回収率ともに高い。

- 住民基本台帳や、公立学校の児童・生徒名簿などの公的な対象者リストを用いている。

- 抱負な情報量

- 保護者と子どもの個票情報を組み合わせた分析が可能。

- 保護者と子どもの個票がマッチングされており。保護者の所得や職業などの家庭情報と、子どもの学力・健康・意識などの情報を組み合わせることで、家庭環境と子どもの生活状況と子どもの状況の関連を精緻が分析可能。

- 標準化の可能性が高い

- 多くの自治体で共通の調査票・質問項目を用いているため、データを統合することが技術的に可能。

- 費用がかからない

- 既存データの活用なので、コストが少ない。

データベースの利点

このような調査データを統合することで、以下の利点があります。

- 自治体間のデータの比較・横断的分析の可能性と二次分析による知見の拡大

- 子どもの貧困状況をより詳細かつ正確に把握可能に。

- 特定の政策の有無などを比較した効果測定が可能。

- 1つの調査では十分な標本数が確保できない属性の子どもの分析が可能。

- データベースを利用した研究者による二次分析の促進になり、困難を抱える子どもやその家庭環境の詳細、地域的分布など知見が拡大。

- これらの知見をもとに、エビデンスに基づく効果的な支援や政策形成が可能に。

- 国際的な優位性

- 各自治体のデータを統合することで、本データベースのサンプル数は、国際的に貧困研究を牽引してきたルクセンブルグ所得研究(LIS)、欧州所得・生活状況調査(EU-SILC)よりも大規模に。

- さらに、国際的貧困研究では主流となっている「剥奪指標(Deprivation index)」を採用しているため、先進的な分析が可能。

- 世界的にも少ない子ども自身によるWell-beingに関する質問項目が盛り込まれており、子ども視点からのアセスメントの分析が可能。

これまでにデータベースに統合された自治体調査

|

年次 |

調査名 |

|

平成28年度 |

北海道子どもの生活実態調査 |

|

平成29年度 |

北海道子どもの生活実態調査 |

|

平成29年度 |

松戸市子育て世帯実態調査 |

|

平成28年度 |

東京都子供の生活実態調査 |

|

令和4年度 |

東京都こどもの生活実態調査 |

|

平成28年度 |

大田区子どもの生活実態調査 |

|

令和2年度 |

大田区子どもの生活実態調査 |

|

令和元年度 |

中野区子どもと子育て家庭の実態調査 |

|

平成30年度 |

世田谷区子どもの生活実態調査 |

|

平成29年度 |

八王子市子どもの生活実態調査 |

|

令和4年度 |

八王子市子どもの生活実態調査 |

|

平成30年度 |

狛江市子どもの生活実態調査 |

|

令和2年度 |

日野市子どもの生活実態調査 |

|

平成30年度 |

武蔵村山市子どもの生活実態調査 |

|

平成30年度 |

三鷹市子育てに関する生活実態調査 |

|

平成29年度 |

長野県子どもと子育て家庭の生活実態調査 |

|

平成28年度 |

愛知子ども調査 |

|

平成29年度 |

広島県子供の生活に関する実態調査 |

|

令和5年度 |

広島県子供の生活に関する実態調査 |

|

令和元年度 |

山口県子どもの生活実態調査 |

|

令和5年度 |

山口県子どもの生活実態調査 |

|

平成28年度 |

高知県子どもの生活実態調査 |

|

平成27年度 |

沖縄県子どもの貧困実態調査 |

|

平成28年度 |

沖縄県高校生調査 |

|

平成29年度 |

沖縄県未就学児調査 |

|

平成30年度 |

沖縄県小中学生調査 |

|

令和元年度 |

沖縄子ども調査(高校生調査) |

|

令和2年度 |

沖縄子ども調査(未就学児調査) |

|

令和3年度 |

沖縄子ども調査 |

|

令和4年度 |

沖縄子ども調査(高校生調査) |

|

令和5年度 |

沖縄子ども調査(0-17歳調査) |

子どもの貧困調査データベース自治体マップ

分析・活用例

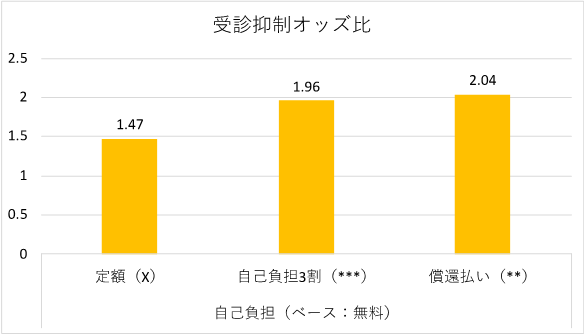

1)医療費軽減制度の効果検証

【データ】東京都・広島県・長野県

子どもの医療サービスにおける自治体の負担方法(自己負担ゼロ、定額負担、償還払い)の違いが子どもの受診行動に与える影響を分析。自己負担がゼロの自治体に比べ、償還払いや3割負担の自治体では、子どもが医療機関の受診を控える(受診抑制)傾向が高いことが明らかとなった。

阿部彩・川口遼・梶原豪人(2022)「子どもの医療費軽減制度と子どもの健康」『医療と社会』31(3), 303-318.

→特定の政策の有無による自治体間比較から、エビデンスに基づいた政策形成へ。

2022/01/25 07:29 読売新聞online【独自】都が高校生の医療費も無料化へ…子育て世代の呼び込み図る

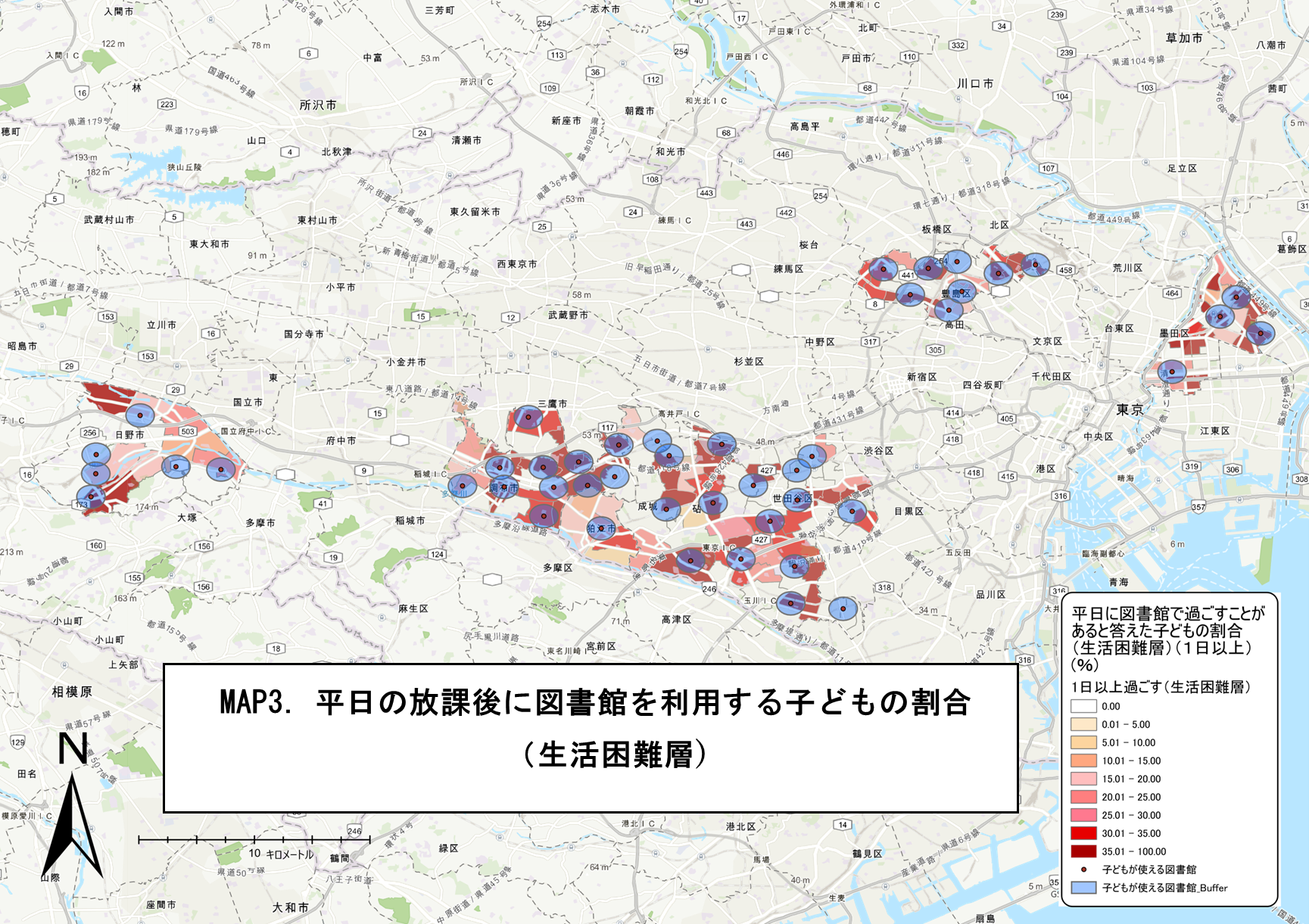

2)図書館へのアクセスと利用

【データ】東京都(墨田区、豊島区、日野市、調布市)、世田谷区、狛江市

都市部において図書館までの距離が子どもの利用頻度に与える影響を分析。特に貧困層では図書館が徒歩圏内にあるかどうかが利用傾向に大きく影響することが明らかになった。図書館が子どもの生活のサポートの拠点となり得る可能性が明らかに。

山本直子(2025)子どもの貧困対策としての公共図書館の可能性 ─都内の「子どもの生活実態調査」から『人文・社会科学論集』(東洋英和女学院大学)42, 45-68.

→市区間の比較による詳細な分析。貧困層の子どもたちの生活とその支援拠点についての新たな発見。

出所:山本直子(2025)「子どもの貧困対策としての公共図書館の可能性:都内の『子どもの生活実態調査』から」『東京都立大学 子ども・若者貧困研究センター Working Paper Series』Vol.46.

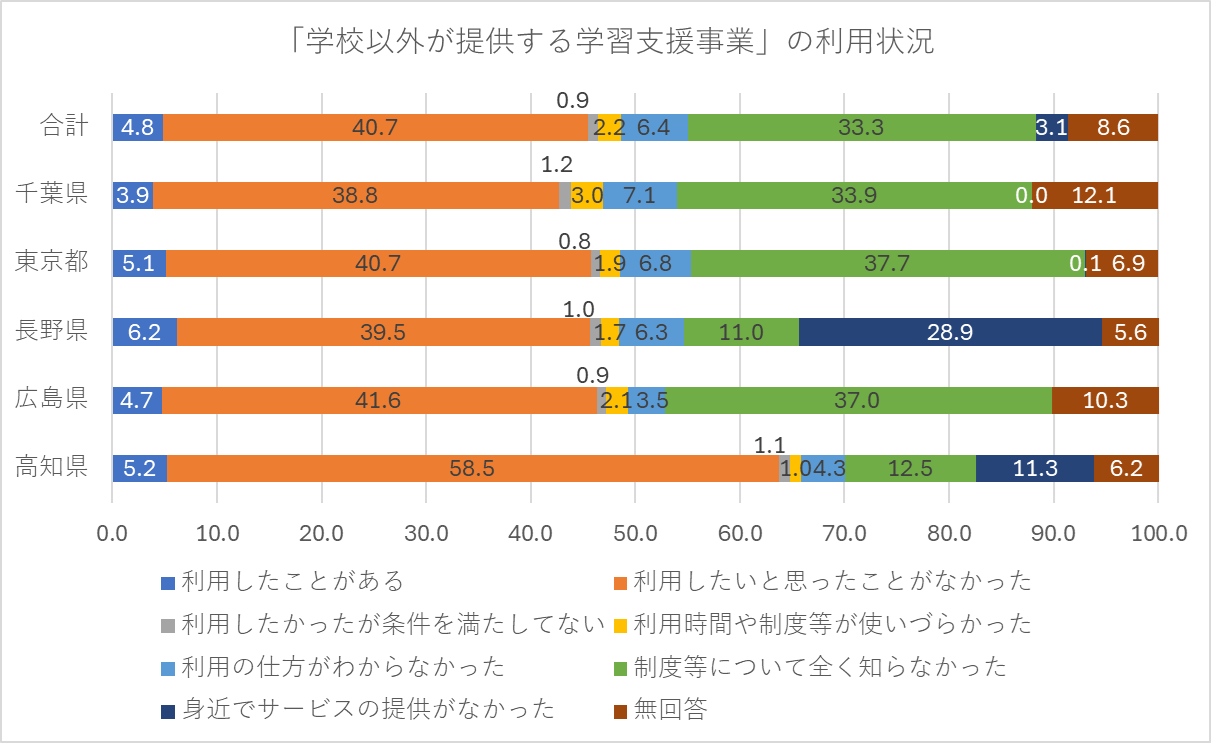

3)学習支援事業の利用者分析

【データ】東京都(豊島区、墨田区、日野市、調布市、八王子市、世田谷区)、長野県、広島県、高知県、千葉県(松戸市)

学習支援事業の利用者と非利用者の特徴を比較し、貧困の実態と支援の届き方を検証。

利用者すべてが生活困難層というわけではなく、むしろ困難を抱えている層は少数派であることが判明。逆に「利用できなかった層」の方が、主観的に「生活が苦しい」と回答する割合が高い傾向にあった。「貧困世帯の学習支援事業」といったフレーズによって想定される極貧層によって、学習支援事業をステレオタイプ化とらわれず、多様なニーズに対応する必要性が示唆された。

阿部彩・松村智史(2020)「子どもの貧困対策における学習支援事業:利用者の特性の分析」『季刊社会保障研究』第5巻第3号, p.287-300.

→自治体統合データを使うことで、より広範囲の実態把握が可能に。

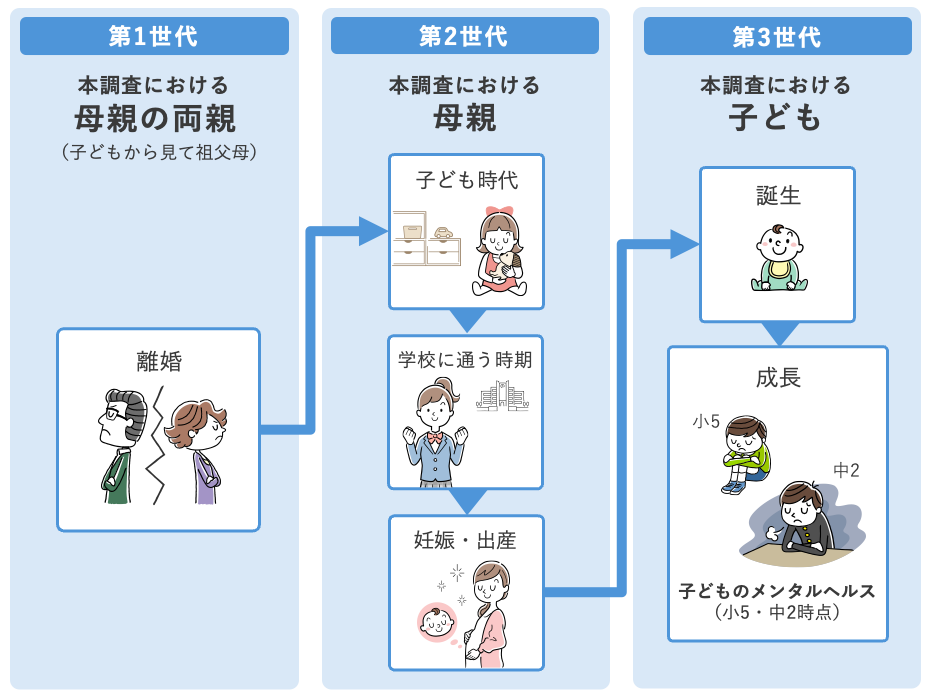

4)親の離婚経験と子どものメンタルヘルス

【データ】広島県

「両親の離婚を経験したことがある母親」の子どもは、小学5 年生・中学2 年生の時点でメンタルヘルス不調リスクが1.22 倍。母親の教育歴によってリスクが媒介されることが明らかに。

Enami, K., Kondo, T., Kajiwara, K., Kawaguchi, R., & Kato, T. (2024). Mothers’ parental divorce experience in childhood and their children’s mental health: Mediating role of maternal education. Journal of Affective Disorders, 358, 483-486

→保護者と子どもの個票を組み合わせることで、保護者の生活状況の変化に対する子どもの影響が明らかに。

出所:国立研究開発法人国立成育医療研究センター(2024)「逆境体験が世代を超えて影響を及ぼすメカニズムに関する研究 次世代の良好なメンタルヘルスのためには、教育への支援が重要か?」。

出所:国立研究開発法人国立成育医療研究センター(2024)「逆境体験が世代を超えて影響を及ぼすメカニズムに関する研究 次世代の良好なメンタルヘルスのためには、教育への支援が重要か?」。